灾后心理救助,我们该如何做?

重大自然灾难不仅给受灾人民和地区造成生命躯体伤害、经济财产损失,同时也会由于灾难引发的多米诺效应,短期内引起整个受灾地区甚至全国范围内的心理恐慌、心理压力甚至创伤。受灾群体心理应激随着时间进程表现出不同的特点,可以分为以下3个阶段:

● 警戒期(灾后1-2周):身体的各种资源被迅速调动以用对外界压力,可能会出现头疼、发烧、虚弱、肌肉酸痛、呼吸急促、腹泻、胃部难受、没有胃口和四肢无力等症状。这一时期受灾者心理衰竭的情况较少,也会表现出更强的社会亲和力和社会责任感。该阶段处于心理援助的应激阶段,受灾者和救助人员主要的任务是生存和抢救财产。

● 抵抗期(灾后几天到几周):身体在警戒期过度消耗的资源降低了受灾者对其他应激源的防御能力,容易感染一些传染病,同时伴随着心理问题的出现,如急性应激障碍、替代性创伤等。该阶段处于心理援助的冲击阶段,大多数灾民能够恢复到灾前状态,但有一部分人的症状不能通过自身努力和社会支持系统的作用而得到缓解。这一阶段就需要心理咨询工作者进行初步筛查,并进行及时干预,尽早缓解和消除灾后创伤个体的不良应激反应,降低发展为创伤后应激障碍(PTSD)的可能性。

● 衰竭期(灾后几个月到几年):若受灾者的压力持续存在,就会迎来身体的衰竭期,出现PTSD,表现为持续性的重现创伤体验,反复痛苦回忆、噩梦以及相应的生理反应,持续性的回避与整体感情反应麻木,持续性的警觉性增高,如情绪烦躁、入睡困难等,导致个体明显的主观痛苦及社会功能受损。该阶段处于心理援助的重建阶段,该阶段需要心理咨询工作者进行更为深度的心理干预和治疗,建立长期的心理咨询服务。另外,可以开通受灾者长期筛查系统,以对创伤后应激症状延迟者进行干预。

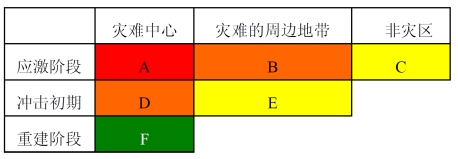

处于信息化时代的我们即使未处于受灾中心也会由于网络上的各种报道、视频等而受到影响,出现焦虑、恐慌等心理问题,甚至表现出“台风眼”效应:越远离高风险地区,心理波动越大。基于时间和空间两个维度,在组织心理援助时,可以以时空二维框架为工作框架。  ● 重灾区的应激阶段(A):主要任务是保证生存,心理援助工作渗透在生命救援之中。如在救援过程中与受困者对话,进行各种形式的鼓励,以加大生存的希望。

● 重灾区的应激阶段(A):主要任务是保证生存,心理援助工作渗透在生命救援之中。如在救援过程中与受困者对话,进行各种形式的鼓励,以加大生存的希望。

● 灾难周边地区的应激阶段(B):稳定恐慌情绪、缓解焦虑。

● 非灾区的应激阶段(C):通过媒体、网络等信息渠道及时传递信息并进行合理报道,稳定恐慌情绪,缓解焦虑。

● 重灾区的冲击阶段(D):对受灾人员、救灾人员进行心理筛查,实施心理干预。

● 灾难周边地区的冲击阶段(E):对受灾人员、救灾人员进行心理筛查,确定优先帮助对象。可以通过设置固定或流动的心理辅导站,发放心理自助资料,对灾民进行心理干预。

● 灾区的重建阶段(F):对于持续出现灾后心理问题的受灾者进行深度和持续的心理干预。

心理援助是重大自然灾害后救援体系和行动中的重要组成部分,作为心理咨询工作者,整装待发,有序有效地进行心理援助,让我们一起守望相助、共渡难关!

皖公网安备 34132202000128

皖公网安备 34132202000128